鎌倉駅周辺にはどんな観光スポットがあるんだろう??

日帰りでも回り切れるおすすめの観光スポットを知りたい!

本記事では、そんな疑問にお答えします!

- JR鎌倉駅周辺の観光スポットについて

鎌倉とは、神奈川県南東部にある市であり、三方は丘陵(きゅうりょう)や谷が多く、南は相模湾(さがみわん)に面しています。

かつて、源頼朝公が1185年に鎌倉幕府を開いた地として知られており、武家政権誕生による新たな文化が広がっていきました。

そんな鎌倉には、寺院をはじめとした多くの観光スポットがあり、本記事ではJR鎌倉駅周辺のおすすめ観光スポットを紹介していきます。

日帰りにおすすめのスポット①明月院

明月院とは

明月院にまだ行ったことのない方のために、明月院がどんな所か簡単に紹介します!

- 神奈川県鎌倉市にある、臨済宗建長寺派の寺院

- 紫陽花の名所として知られ、あじさい寺とも呼ばれている。境内に広がる数千本の紫陽花は “明月院ブルー” とも言われている。

- 境内に紫陽花が植えられたのは、第二次世界大戦後と比較的新しい

- 明月院境内は、国指定史跡とされている

- 明月院の起源は、鎌倉時代以前の1160年に創建された「明月庵」といわれている

基本情報

| 住所 | 〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内189 |

| TEL | 0467-24-3437 |

| アクセス | JR北鎌倉駅より徒歩約10分 |

| 営業時間 | 9:00開門~16:00閉門 ※6月は8:30~17:00 |

| 定休日 | 年中無休 |

| 拝観料 | 高校生以上500円、小中学生300円、障害者無料 |

| 駐車場 | 無(近隣の有料駐車場を利用) |

見所ポイント

アジサイの名所

明月院は、あじさい寺と呼ばれているほど、関東でも屈指のアジサイの名所としても知られています。

境内には数千本の鮮やかな青色のアジサイが咲き誇っており、その見事な明月院のアジサイは “明月院ブルー” と呼ばれています。

明月院で見ることのできるアジサイは、日本古来からの品種である「ヒメアジサイ」がメインとなります。

境内のアジサイの見頃の時期は、年によって若干変動しますが、概ね6月中旬~下旬頃となっています。

山門と本堂

明月院は、入り口である総門を過ぎると、本堂までの参道が続いています。本堂までの参道の両脇には、先ほど紹介した通り、アジサイの見頃の時期には見事なアジサイの花が咲き誇っています。

本堂までの参道は、いくつかルートがありますが、どのルートを通っても、最終的に本堂への山門に辿り着き、山門を過ぎると明月院の本堂があります。

この本堂が、明月院の最奥となっており、本堂から入り口に戻る場合は、入り口に戻るための専用の脇道があるので、ここを通っていきましょう(ちなみに、この脇道にもアジサイの花が咲き誇っています)。

なお、明月院の本堂の裏には、本堂後庭園という庭園が広がっており、6月上旬の花菖蒲の時期と、11月下旬の紅葉の時期に季節限定公開されます(アジサイの時期には公開無し)。

JR鎌倉駅からのアクセスと滞在時間

アクセス:JR鎌倉駅→JR北鎌倉駅へ(約3分)→北鎌倉駅下車後、徒歩約10分

平均滞在時間:約1時間(境内はあまり広くないため、約1時間で一通り見て回ることができます)

日帰りにおすすめのスポット②円覚寺

円覚寺とは

円覚寺にまだ行ったことのない方のために、円覚寺がどんな所か簡単に紹介します!

- 神奈川県鎌倉市にある、臨済宗円覚寺派の大本山

- 1282年、鎌倉幕府第8代執権北条時宗が中国の宋から高僧の無学祖元(仏光国師)(むがくそげん ぶっこうこくし)を迎えて創建した禅宗寺院

- 元寇の役(文永・弘安の役)で亡くなった両軍の兵士を弔うことを目的に創建された

- 鎌倉五山の第二位

- 本尊は、宝冦釈迦如来坐像

- 境内の舎利殿や洪鐘(おおかね)は国宝に指定されている

鎌倉五山とは

臨済宗の格付けで決まった5つの寺院のことで、鎌倉幕府の5代執権・北条時頼の頃、中国の五山の制に倣って導入された

1位:建長寺 2位:円覚寺 3位:寿福寺 4位:浄智寺 5位:浄妙寺

基本情報

| 住所 | 〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内409 |

| TEL | 0467-22-0478 |

| アクセス | JR北鎌倉駅より徒歩約1分 |

| 営業時間 | 3月~11月-8:00~16:30 12月~2月-8:00~16:00 |

| 定休日 | 年中無休 |

| 拝観料 | 大人(高校生以上)500円、小人(小・中学生)200円、障害者無料 |

| 駐車場 | 無(近隣の有料駐車場を利用) |

見所ポイント

円覚寺「山門」

円覚寺のシンボルともいわれている山門

夏目漱石の小説「門」の舞台ともなっており、神奈川県の重要文化財となっています。

円覚寺の拝観入口から境内に入ると、一番最初に見ることになるスポットです。

円覚寺「仏殿」

円覚寺の山門を過ぎると見えてくる、円覚寺の仏殿

円覚寺のご本尊である宝冦釈迦如来坐像が祀られており、天井には「白龍図」が描かれています。

この仏殿は、1923年の関東大震災で一度倒壊してしまい、現在の仏殿は1964年に再建された鉄筋コンクリート造の建物となっています。

また、仏殿前に植えられているビャクシンの古木は、市指定の天然記念物となっています。

方丈の庭園~妙香池

円覚寺の仏殿を過ぎて、境内をまっすぐ進んでいくと見えてくる、円覚寺の方丈とその庭園

日本庭園を思い起こさせるような落ち着いた雰囲気の庭園となっています。

※方丈:お寺の住職が住む建物

円覚寺の方丈を過ぎると左手の方に見えてくる妙香池(みょうこうち)

国指定の名勝となっており、池から露出している岩は「虎頭岩」と呼ばれています。

円覚寺「舎利殿」「白鹿洞」「黄梅院」

円覚寺の方丈を過ぎてさらに奥に進むと見えてくる円覚寺の舎利殿

「佛牙舎利(ぶつげしゃり)」と呼ばれるお釈迦様の歯が祀られています。

※舎利殿:仏様の骨や遺灰を祀るお堂

円覚寺の舎利殿は、1951年に国宝として指定されており、神奈川県で唯一の国宝建造物となっています。

円覚寺の舎利殿は、一般の参拝者は基本的には立ち入ることができず、限られた日のみ公開されます。

円覚寺の舎利殿付近にある白鹿洞(びゃくろくどう)

円覚寺開堂の日、無学祖元(仏光国師)の説法を聴こうとして集まった人々と共に、白鹿がこの洞穴から出てきて群れを成し、説法を聴いたと伝えられています。

境内の一番奥にある黄梅院(おうばいいん)

ご本尊は千手観音菩薩であり、災難除け・病気平癒・夫婦円満・恋愛成就・安産などのご利益があるといわれています。

1368年、室町幕府2代将軍足利義詮の遺骨が分骨されました。

参拝ルートとしては、この黄梅院が最奥となっており、ここから来たルートを引き返します。

弁天堂・国宝洪鐘

円覚寺の仏殿あたりの横道に入ると上に続く階段(石段)があり、この階段を上ると見ることができる弁天堂と国宝洪鐘(おおがね)

この円覚寺の洪鐘は、関東で最も大きな洪鐘(高さ259.5cm)となっており、国宝に指定されています。

洪鐘の起源は、1301年、北条貞時が国家安泰を願い寄進、鋳造(ちゅうぞう)を開始。2度失敗したが、北条貞時が江ノ島の弁財天に祈願したことで3回目の鋳造で成功した。

洪鐘鋳造に成功した北条貞時は、江ノ島の弁財天に感謝し、円覚寺に弁天堂を建立し、洪鐘弁財天が祀っています。

JR鎌倉駅からのアクセスと滞在時間

アクセス:JR鎌倉駅→JR北鎌倉駅へ(約3分)→北鎌倉駅下車後、徒歩約1分

平均滞在時間:約2時間(境内はけっこう広く、見所がいくつかあります)

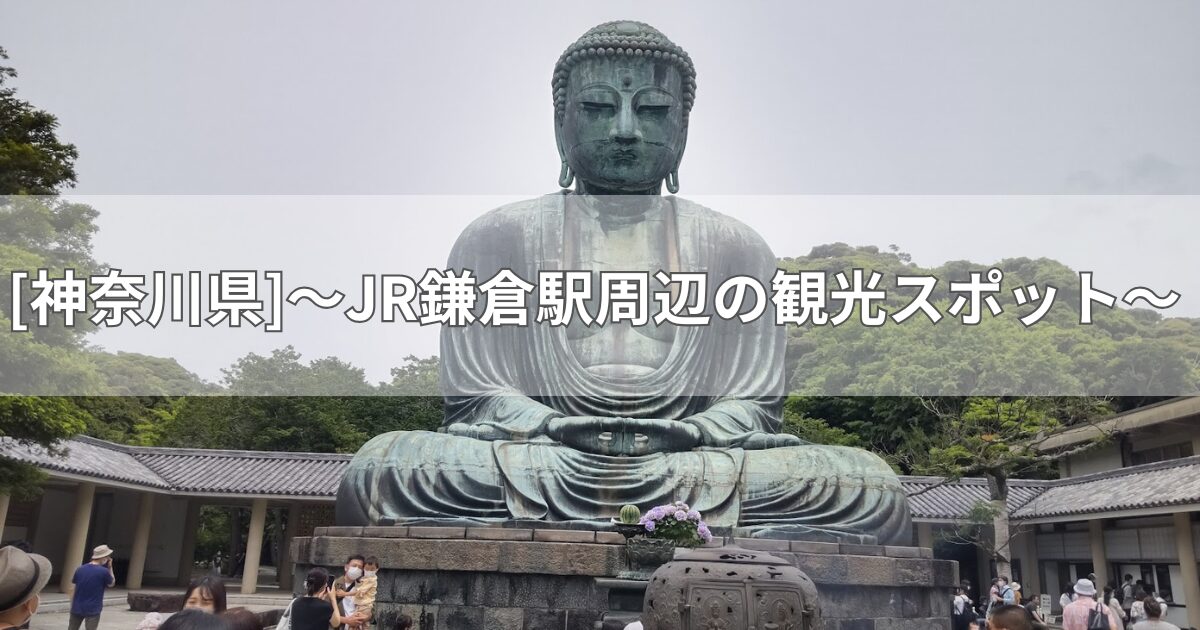

日帰りにおすすめのスポット③鎌倉大仏殿高徳院

鎌倉大仏殿高徳院とは

鎌倉大仏殿高徳院にまだ行ったことのない方のために、鎌倉大仏殿高徳院がどんな所か簡単に紹介します!

1.高徳院の本尊、国宝銅造阿弥陀如来坐像

※坐像:座っている像のこと

※本尊(ほんぞん):寺院の本堂に安置され、信仰の対象として最も尊重されている中心的な仏像

2.像高約11.3m(台座を含めると13.35m)、重量約121t

3.1252年造立が開始されたが、原型作者など、そのほとんどが謎に包まれている

4.武家政権と民衆の安寧を願って作られたといわれている

5.鎌倉の仏像の中で、唯一国宝に指定されている

6.もともとは、大仏殿内に収められていたが、台風や大津波により大仏殿が倒壊し、1498年頃には屋根の無い状態となった

- 浄土宗の仏教寺院(開祖:法然)→人は誰しも「南無阿弥陀仏」と称えれば、そのご加護に与ることができ、臨終に際しては極楽浄土に迎え入れていただける

- ご本尊は「鎌倉大仏」(阿弥陀如来坐像)

- 2004年、境内一帯が「鎌倉大仏殿跡」として国の史跡に指定された

基本情報

| 住所 | 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷4-2-28 |

| TEL | 0467-22-0703 |

| アクセス | ①江ノ島電鉄「長谷駅」から徒歩約7分 ②JR鎌倉駅東口バス乗り場から大仏方面行きで「大仏前」下車徒歩約1分 ③JR鎌倉駅西口から徒歩約30分 |

| 営業時間 | 4月~9月-8:00~17:30 10月~3月-8:00~17:00 ※入場は閉門15分前まで |

| 定休日 | 年中無休 |

| 拝観料 | 大人(中学生以上)300円、小学生150円、幼児(未就学児)無料 |

| 駐車場 | 無(近隣の有料駐車場を利用) |

見所ポイント

鎌倉大仏

高徳院のご本尊である鎌倉大仏(国宝銅造阿弥陀如来坐像)

像高約11.3m(台座を含めると13.35m)、重量約121tの大きさを誇る巨大な大仏であるが、茨城県の「牛久大仏」や奈良県の東大寺大仏と比べると、少し小さめとなっています。

仁王門(入り口)から境内に入ると、すぐ目の前に鎮座しています。造立当初の姿をほぼ保っており、歴史的にも芸術的にも重要な価値があるため、国宝に指定されています。

鎌倉大仏の胎内は空洞となっており、胎内拝観ができます(拝観料50円、未就学児無料)。

山門「仁王門」

高徳院の山門である仁王門

仁王像(金剛力士像)が安置されていることから仁王門と呼ばれており、ここから高徳院の境内に入っていきます。

※ちなみに、左側が吽形像、右側が阿形像

仁王門に関しては、詳しいことは不明であるが、1700年代に仁王像と共に他所から移築されたといわれている。

大わらじ

高徳院の休憩所に掛けられている、片足の長さ180cmで重さは約45kgの大わらじ

1951年に「戦後復興間もない日本中が幸せになるよう、大仏様にわらじを履いて行脚してもらおう」という思いで奉納されたことが始まりといわれています。

この大わらじは3年に1度作り変えられます。

観月堂

高徳院境内にある観月堂

15世紀中頃、漢陽(現代のソウル)の朝鮮王宮内に建築されたと伝えられている建物であり、1924年にこの地に移築・寄贈されました。

堂内には、江戸時代後期の作品と思われる観音菩薩立像が安置されています。

JR鎌倉駅からのアクセスと滞在時間

アクセス:JR鎌倉駅→江ノ島電鉄へ乗り換えし、長谷駅へ(約5分)→長谷駅下車後、徒歩約7分

平均滞在時間:約1時間(境内があまり広くないので、約1時間で一通り見て回ることができます)

最後に。。。

今回は、JR鎌倉駅周辺のおすすめの観光スポットについて紹介しました。

鎌倉幕府の武家政権の影響を受けた観光スポットがたくさんあります。

どの観光スポットも、JR鎌倉駅からのアクセスが非常に良く、1日でほとんど全ての観光スポットを回り切ることも可能です。

本記事の内容が、鎌倉観光を楽しむことのできるきっかけの1つになることができれば、嬉しいです。

コメント